一将功成万骨枯-聊聊幸存者偏差

一将功成万骨枯,被歌功颂德的是将军,是成功者,而逝去的千百士兵同仁/敌手,都湮没在历史里,籍籍无名。所谓历史,是胜利者书写的历史;所以,成功者的历史经验/教训/理论/学说是否经得起再次检验?

文武之道

文武之道

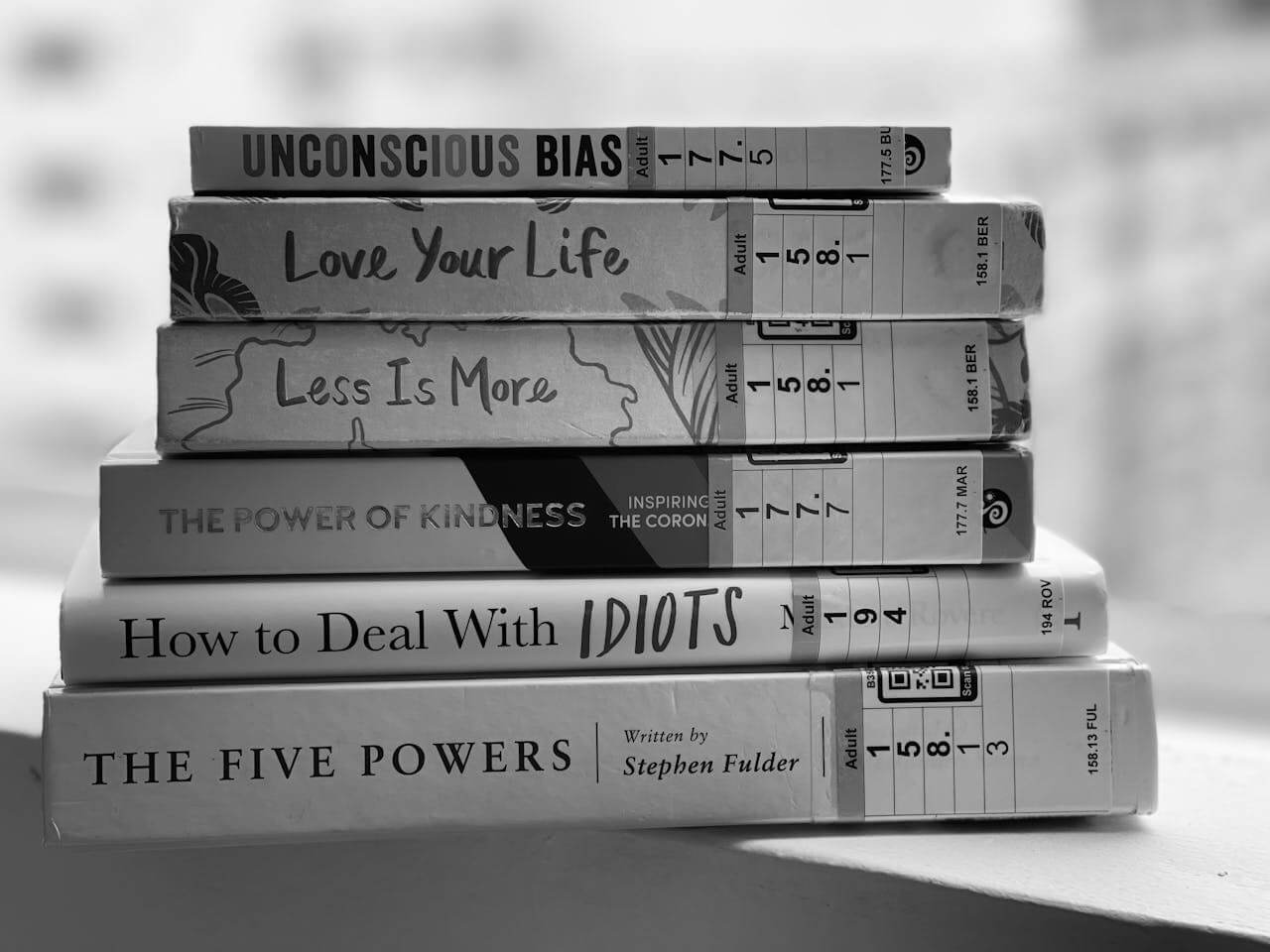

认知偏见,有色眼镜,单一思维